LE SYSTEME MOSE : l’impossible étude d’impact environnemental dans la lagune de Venise

Photographie : Mise en mouvement de la digue du Lido, © MOSE Consorzio Venezia Nuova

Si Venise avait été un port commercial sans antécédent historique, construit ex-nihilo de friches industrielles, tout aurait été simple. Sans l’intervention de l’homme, la lagune de Venise serait aujourd’hui totalement ensablée. Elle constituerait un vaste marécage inhabitable ou partiellement bétonné à des fins touristiques et/ou industrielles. Dès le 14ème siècle, les fleuves furent détournés pour freiner un apport de sédiments, supérieur à la quantité arrachée aux canaux naturels de la lagune par l’érosion due aux marées. L’eau fluviale était tout autant une menace d’envasement, que l’eau de mer environnant les îlots, une forteresse contre l’envahisseur. En effet, l’équilibre sédimentaire était la condition pour maintenir invincibilité, paix et prospérité, permettant à la Venise primitive de l’Antiquité d’entreprendre une mutation des “huttes” de pêcheurs, en architectures extravagantes et spectaculaires commanditées par les marchands les plus raffinés de l’Europe médiévale et les navigateurs les plus ambitieux et renommés du monde d’alors.

Bien avant d’intriguer et d’attirer l’imaginaire littéraire et touristique, la lagune ainsi préservée offre depuis ses débuts, protection pour la faune marine, les oiseaux, les humains (les citoyens romains y trouvèrent refuge dès les invasions barbares au 6ème siècle). Que se passerait-il sur ce considérable patrimoine écologique et historique, si la morphologie du fonds de la lagune et sa qualité d’eau venaient à changer ? Doit-on réguler voire interdire la navigation commerciale et touristique pour ne pas aggraver l’érosion des sites naturels et historiques ? Si la fréquence des hautes marées augmentait de manière imprévisible, une mise en action régulière du système MOSE modifierait-elle l’échange hydrique mer-lagune sur une temporalité et une localisation mal évaluées ?

Le projet du système MOSE amorcé dans les années 1970 ne sera en fonction qu’en 2018 dû à la complexité technique générée par les contraintes multiples d’ordre socio-économique, financier (dont une malversation d’un milliard d’Euros en 2014, soit un cinquième du budget total), législatif, historique, écologique et sanitaire. Depuis le détournement des cours d’eau, les marées désensablent la lagune, maintiennent la salinité de l’eau et donc entretiennent une biodiversité marine foisonnante (illustration ci-contre). La récurrence du relèvement des vannes des digues mobiles du système MOSE entravera la force de la marée donc de la circulation de l’eau dans la lagune. Par conséquent, l’eau des canaux urbains (de ce fait moins nettoyés par les marées) atteindra des concentrations élevées de pollutions anthropiques. De plus, une baisse d’échange hydrique pourrait changer les eaux salines en eaux saumâtres dans la lagune, ce qui non seulement modifierait le milieu environnemental de la faune et la flore mais surtout, la diminution de la salinité augmenterait les risques sanitaires dans les îlots fortement urbanisés (dont une potentielle résurgence du choléra), puisqu’ils n’ont pas de système de collecte et de traitement des eaux usées.

Les scientifiques de l’Institut national des sciences marines basé à Venise énoncent que les conséquences environnementales et sanitaires du système MOSE sont tout autant incertaines que l’efficacité à long terme de ses digues mobiles contre “l’acqua alta” (inondations). Dans un contexte géomorphologique aussi instable que le milieu lagunaire en perpétuel remaniement dû aux régimes hydrologiques fluviatiles et marins, le compromis parfait entre environnement, patrimoine historique et changement climatique est en effet impossible à établir même avec l’oeuvre de génie civil le plus perfectionné et une technologie de pointe.

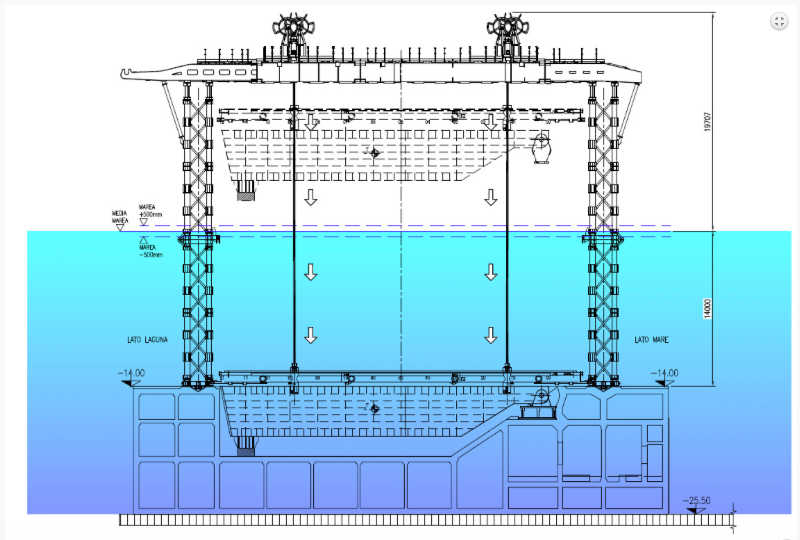

Des digues fixes – ou mobiles mais étanches – et suffisamment hautes pour obstruer totalement les trois entrées maritimes de la lagune, même en cas des plus fortes marées ou tempêtes, auraient permis une préservation optimale des îlots et du patrimoine architectural. Cette configuration aurait cependant conduit à un rapide désastre écologique, économique et sanitaire. En outre, depuis 1987 Venise et sa lagune sont inscrites sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, ce qui oblige les digues à être quasiment invisibles et à mettre en place une infrastructure en conséquence (illustration ci-contre), donc plus compliquée, plus coûteuse et moins efficace.

Enfin, un inconvénient technique majeur aurait néanmoins pu être minimisé. En raison des décennies de mise en place de ce colossal projet, les prédictions de l’élévation maximale de “l’acqua alta” ont été mal évaluées, donc les vannes n’ont pas été installées à une hauteur suffisante pour contrer les très fortes tempêtes et marées à venir, causées par le changement climatique et une hausse du niveau de la mer plus importante qu’estimée en cours de projet.

Malgré de nombreuses exigences contradictoires, le système MOSE demeure l’installation la plus adaptée à une problématique complexe dont de nombreux paramètres sont encore incertains et difficilement prévisibles. Le fait que le centre historique de Venise présente la même configuration cartographique qu’à la Renaissance (illustration ci-contre) dans un contexte géomorphologique aussi instable, témoigne d’une haute surveillance à travers les siècles et d’un surpassement technologique à grande échelle initialement motivé par la volonté de survie. Venise est sans doute la première République à s’organiser dans le but de gérer ses eaux car elle crée en 1501 il Magistrato alle Acque, soit une institution de gouvernance des eaux lagunaires. Sept siècles de lutte contre les défis naturels aboutissant à la construction titanesque du système MOSE et à l’intégration de Venise à l’International Network of Storm Surge Barriers (I-STORM) font de la lagune un cas d’étude d’envergure et du plus haut intérêt, observé par les scientifiques et les ingénieurs du monde entier.

Malgré de nombreuses exigences contradictoires, le système MOSE demeure l’installation la plus adaptée à une problématique complexe dont de nombreux paramètres sont encore incertains et difficilement prévisibles. Le fait que le centre historique de Venise présente la même configuration cartographique qu’à la Renaissance (illustration ci-contre) dans un contexte géomorphologique aussi instable, témoigne d’une haute surveillance à travers les siècles et d’un surpassement technologique à grande échelle initialement motivé par la volonté de survie. Venise est sans doute la première République à s’organiser dans le but de gérer ses eaux car elle crée en 1501 il Magistrato alle Acque, soit une institution de gouvernance des eaux lagunaires. Sept siècles de lutte contre les défis naturels aboutissant à la construction titanesque du système MOSE et à l’intégration de Venise à l’International Network of Storm Surge Barriers (I-STORM) font de la lagune un cas d’étude d’envergure et du plus haut intérêt, observé par les scientifiques et les ingénieurs du monde entier.

Texte : Celina Kosinski

Sources : ISMAR Institute of Marine Sciences – CNR National Research Council, Arsenal, Venise, Italie et MOSE SYSTEM, Consorzio Venezia Nuova

Définition : ETUDE D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT (EIE)

L’étude d’impact sur l’environnement (EIE) est un processus permettant d’optimiser un projet et d’évaluer sa compatibilité avec les prescriptions relatives à la protection de l’environnement. En tenant compte de la protection de l’environnement dès la phase de planification d’un projet, l’EIE favorise la réduction des atteintes et des nuisances identifiées, par des mesures constructives au projet ou par des mesures complémentaires, économiquement supportables. C’est un instrument préventif, un outil de gestion de projet et de communication (© Etat de Genève).

ECOLOGISATION VERSUS TERRES MARAÎCHÈRES : petite enquête sociale

Dans le cadre de la découverte du Réseau écologique des Rochers de Naye, nous nous sommes entretenus avec Monsieur Claude Baehler, président de Prométerre. Nous apprenons que Prométerre a engagé un journaliste pour expliquer à la population romande en quoi consiste l’agriculture. En effet, les agriculteurs représentent 3% de la population en Suisse, alors que les trois-quarts des habitants vivent en ville et le reste vit à la campagne sur un mode de vie citadin. La population a donc une méconnaissance totale de ce qui arrive dans son assiette et comment cela a été produit, même pour les denrées produites localement.

Si les touristes raffolent des légendaires prés à vaches vecteurs de « bon chocolat » et des « jolis paysages dorés » de champs de colza, en revanche, le résident suisse moderne est déconnecté du monde agricole, en dehors de ce que les grands distributeurs proposent comme « produits locaux » dans un marché niche, entre l’alimentaire maraîcher industriel importé. Ainsi, une absence de communication entre le monde des citadins consommateurs et les producteurs locaux, entraine des incompréhensions au niveau de l’usage des sols.

De plus en plus de consommateurs prennent conscience de l’importance de la qualité de l’alimentation, de réduire leur empreinte écologique et d’oeuvrer en faveur de la biodiversité pour éviter son extinction. Il devient logique de « consommer local », de faire un don ou de s’engager dans tel ou tel programme de protection de la biodiversité. En croyant bien faire, le « citoyen moyen » génère en réalité son propre paradoxe en raison de sa méconnaissance du secteur agricole, ce qui se répercute à l’échelle nationale.

En effet, il est fréquent que des zones d’inventaires fédéraux, zones écologiques protégées, habitats et espèces protégés se superposent à des surfaces réservées à l’assolement. Ainsi, les politiques agricoles, de la chasse, du développement territorial, de l’environnement y compris de la biodiversité, ont souvent des intérêts contradictoires.

Plusieurs exploitants agricoles et maraîchers interrogés sont d’avis que les terres agricoles sont en compétition avec les surfaces réservées à la conservation de la biodiversité, malgré les efforts de la Confédération à favoriser les habitats de la biodiversité menacée, sur des terrains impropres à l’agriculture et souvent d’aucune utilité pour l’exploitation (talus routiers, autoroutiers et ferroviaires par exemple).

Cela nous a été confirmé par un employé de Pro Natura (Sion/VS), qui affirme que les acquisitions de terrain par Pro Natura pour réaliser des projets de renaturation ou de sauvegarde d’un site protégé, suivent fréquemment de longues procédures foncières, notamment parce que certains terrains sont des surfaces agricoles utiles. En même temps dans le Haut Valais, Pro Natura gère un projet d’entretien de la biodiversité dans des champs de seigle et d’orge, en contrat avec l’exploitant depuis 1984.

La question de la compatibilité agricole et de la biodiversité est en réalité contemporaine à l’exploitation des terres de manière industrielle. La mécanisation de l’agriculture a engendré un remaniement parcellaire, détruisant les bocages, mares, haies, bosquets, donc une perte de la biodiversité accélérée par l’usage des phytosanitaires. De plus, l’absence de facteurs naturels de rétention d’eau entraine des innondations des champs en saison froide, nécessitant des installations coûteuses de drainages souterrains qui détruisent davantage la qualité des sols.

A moins de transformer toutes les surfaces d’exploitation du pays en prairies non exploitées, il est impossible de revenir en arrière car la demande alimentaire d’une population croissance est un fait, la conservation des terres agricoles pour un minimum d’indépendance alimentaire est un choix et les agriculteurs doivent vivre de leurs rendements. Considérant la situation telle qu’elle l’est présentement (et non ce que l’on souhaiterait qu’elle soit), il est nécessaire de trouver des compromis entre deux extrêmes, à savoir, l’agriculture dite « conventionnelle » et la préservation de la biodiversité.

Visites de terrain

Les « citoyens moyens » que nous sommes, s’imaginent qu’il y a à peu près une douzaine de fermes bio dans notre canton. Nous apprenons qu’il y a en réalité 196 exploitations labellisées « bio » dans le canton de Vaud. Les exploitations traditionnellement de petite taille en Suisse, pourraient être à l’origine de ce mode de cultures biologiques adaptées aux structures et moyens des petites exploitations familiales.

La localisation sur Google Earth des diverses exploitations que nous cherchons, nous indique que les exploitations labellisées bio ne procèdent pas aux mêmes méthodes, malgré un cahier des charges qui définit les mêmes critères de base pour toutes les exploitations. Vues du ciel, celles-ci se distinguent clairement entre domaine mécanisé et exploitation fonctionnant sur le principe de la « permaculture » et/ou de « l’agriculture biodynamique » (notamment pour les exploitations certifiées Demeter).

Les exploitations mécanisées fonctionnent à peu de choses près comme celles dites « conventionnelles », sauf qu’elles respectent le cahier des charges du label « Bio Suisse ». Elles ont besoin de grands espaces de monocultures permettant le passage des machines, donc d’une main-d’oeuvre forte, nécessaire pour rentabiliser les surfaces de production et offrir des récoltes conséquentes qui peuvent être écoulées dans la grande distribution.

Les exploitations qui tendent à fonctionner sur le modèle de la « permaculture » sont des petits domaines – encore pionniers en Suisse – qui ne nécessitent ni mécanisation, ni outillage sophistiqué. Le principe étant de condenser les cultures sur un espace restreint, en adoptant un mélange de végétaux, favorable à la résistance et à la croissance. Les mouvements de sol fragilisant ce dernier, sont donc évités; le sol est en revanche enrichi par un compostage et des engrais naturels. Le but étant d’éviter au maximum le travail laborieux, chronophage et bien sûr, d’optimier le rendement au m2, sur une surface la plus restreinte possible. L’imagerie satellite montre de petites surfaces dont l’organisation des cultures sont difficilement distinguables.

Les fermes bio mécanisées sont adaptées à la demande de la grande distribution, tandis que les petits domaines répondent à la clientèle locale appréciant la vente directe et les productions de saison.

Du côté des réserves naturelles, nous découvrons que Pro Natura a acquis et fondé environ 700 réserves naturelles en Suisse, dont les surfaces cumulées correspondent à peu près à celle du canton de Genève.

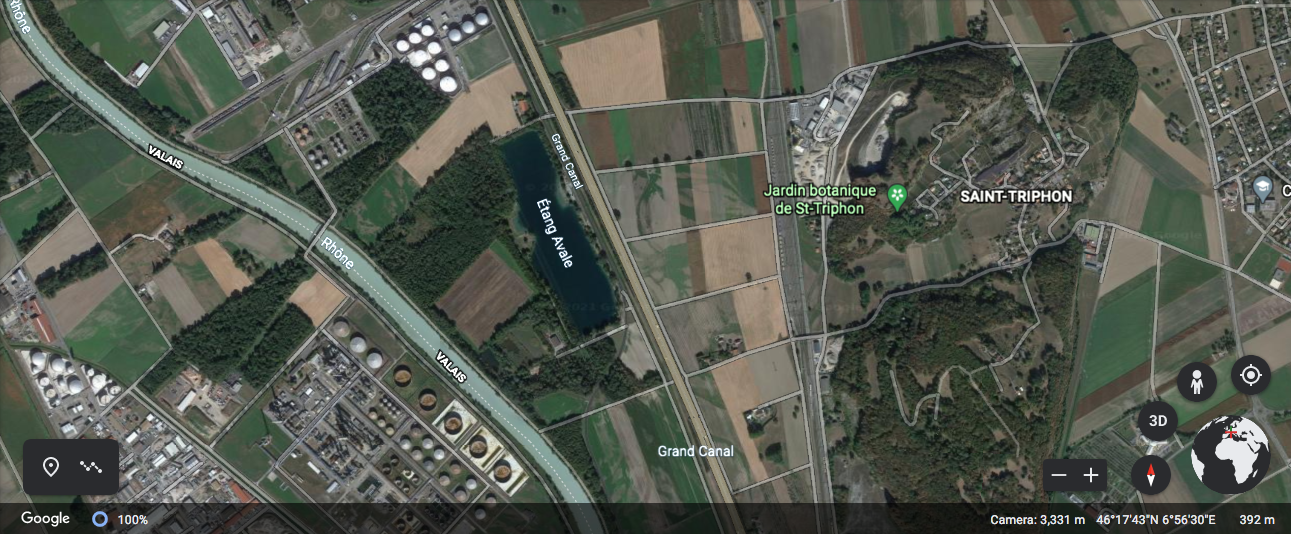

Nous avons donc visité 3 exploitations au label bio : une ferme dans le Chablais vaudois, une exploitation maraîchère dans la région de Sion et en finalité, une micro ferme d’altitude près de Château-d’Oex. Pour connaître comment se porte la biodiversité dans une zone géographique surexploitée par les industries et l’exploitation agricole conventionnelle, nous avons exploré l’enclave naturelle du Jardin de St-Triphon; impressions ci-dessous…

Visite du jardin botanique privé de St-Triphon (Vallée du Rhône, canton de Vaud, Suisse)

Nous avions entendu parlé de la « flore de St-Triphon ». En rôdant par hasard dans le Chablais, nous découvrons la tour médiévale de St-Triphon, puis nous nous sommes aventurés dans un drôle de « jardin botanique » sans cloture, ne sachant si nous entrions dans le domaine privé ou public. Surgissant de nulle part, un petit homme en manteau couleur sable et béret bien encastré sur la tête, nous salue et nous fait visiter ce qui en réalité est « son jardin ». 15’000 mètres carrés de paradis accrochés sur la roche. Un microclimat agit précisément à cet endroit, permettant à diverses plantes méditerranéennes, ainsi que des bananiers, palmiers, cactus et eucalyptus de grandir à loisir. 4 superbes bassins en béton armé abritent des grenouilles rieuses et des couleuvres à collier.

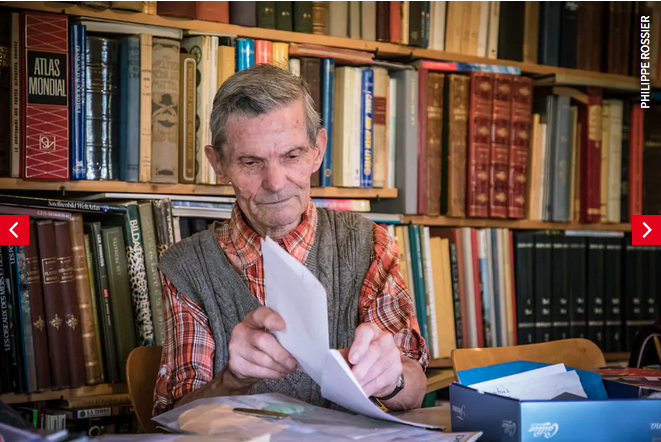

William Aviolat, le gardien des lieux, vit dans ce jardin depuis plus de 40 ans. Sa maisonnette en bois abrite une pièce unique, bordée d’une gigantesque et somptueuse bibliothèque composée d’ouvrages de sciences naturelles, parfois centenaires. Monsieur Aviolat nous montrent ses trésors de papier, puis d’autres trésors qu’il collecte dans de petites enveloppes. Celles-ci sont gardées précieusement et parfois envoyées dans un jardin botanique au Japon, aux Etats-Unis et en fait, partout dans le monde, lui qui n’a jamais quitté sa région.

Monsieur Aviolat se considère comme un « jardinier ». En réalité, il est un paysagiste devenu expert en botanique et il en est à sa 8ème publication. Son enfance n’a pas été facile. « William » dit-il, « pourquoi ce prénom, je ne sais pas. Sans doute en rapport avec la Poire William ». Les mauvais souvenirs familiaux sont désormais distillés auprès de la végétation foisonnante élevant l’âme de leur bienfaiteur jusqu’aux cimes de ses plus grands arbres et au-delà. « Souviens-toi de ton créateur » est-il écrit dans la roche au-dessus d’un bassin.

Il vit sans électricité, sans téléphone et l’eau courante lui est offerte par la commune, notamment pour arroser son jardin. Ne vous méprenez-pas, le jardinier est bien ancré à son rocher. De sa petite radio qui n’a plus d’âge, il écoute attentivement, puis analyse de manière rationnelle la folie s’emballant autour d’une planète bien amochée. Il se lève et argumente ses positions avec de grands gestes sur sa mape-monde qu’il connaît comme son jardin.

Ennivrés par les eucalyptus et les histoires d’avant-guerre de chocolats chauds, mon collègue et moi-même ne savions plus si nous étions en 1940 et dans quelle région géographique du monde nous avions été téléportés. Nous avions voyagé dans un monde d’antan dont nous ignorions les couleurs et les saveurs que nous a offertes William Aviolat. Malgré la pluie qui nous glaçait et le bourdonnement à nos oreilles de la science et de la technique que nous avons apprises dans les amphitéâtres qui se prennent au sérieux, nous étions paralysés, déboussolés, ailleurs, flottant hors du temps. Comment n’avions-nous jamais connu ce rocher atemporel, échappant aux sacrilèges de la laideur des industries environnantes dont se fiche le jardinier, fixant les mêmes sommets montagneux depuis 88 ans.

De retour à notre technologie, nous découvrons que Monsieur Aviollat est nationalement et internationalement connu. Chaque jour, des visiteurs sillonnent les allées de lavande et de plantes « les plus toxiques au monde » entre les bassins, puis le pont sous les eucalyptus. Chaque jour depuis 1972. Il nous avait confié : « bien des journalistes publient des choses sur moi mais ce qui compte c’est de partager ma passion pour mon jardin. Je suis le jardinier du Créateur ».

Hypothèses sur le bilan écologique du Jardin botanique de St-Triphon :

- les 4 bassins artificiels constituent un habitat protégé pour les reptiles et les amphibiens (dont toutes les espèces et tous les habitats sont menacés, donc strictement protégés par la législation fédérale)

- le Jardin botanique met en réseau les petites parcelles de Pro Natura à proximité directe

- l’importante diversité botanique et de milieux (entretenus et volontairement laissés en friches dans la forêt) enrichit la diversité faunique (en particulier les insectes)

- la diversité et l’équilibre des espèces botaniques endémiques hors du jardin, peuvent être affectés par les espèces exogènes (exotiques) importées dans l’écosystème jardin, bien que celles-ci soient gérées de manière anthropique et que le microclimat soit très localisé

IMPORTANCE DE L’AUDIT et de l’application des normes ISO pour éviter les catastrophes humaines, les destructions infrastructurelles et environnementales

Exemple des ateliers textiles au Bangladesh

Brékine, A., Cattin, M., Jaccaz, J., Kosinski, C., Popova, I., 2013. Tragédie de Dacca : une leçon en matière de responsabilité sociale ?, Genève : IS@DD, ISE, Université de Genève.

Photographies: © AFP Photo/Munir uz Zaman, AP Photo/Suman Paul, Le Nouvel Observateur

Le 24 avril 2013, les ateliers textiles du Rana Plaza dans la ville de Dacca au Bangladesh étaient au maximum de leurs capacités de production lorsqu’ils se sont effondrés, laissant 1’129 victimes. L’ampleur de cette catastrophe pourrait faire évoluer la nature de la réglementation qui encadre les relations entre les entreprises occidentales et leurs chaînes de sous-traitants en Asie.

Les processus de production provoquent des dommages sociaux et environnementaux qui remettent de plus en plus en question les fonctionnements de l’industrie textile. Lorsque le consommateur occidental achète un produit, il n’est souvent pas conscient du fait que ce produit recèle une série de dysfonctionnements engendrant des conséquences néfastes, voire fatales sur la santé des ouvriers et parfois la mort. Les conditions de travail de la main-d’œuvre sont en effet rythmées par des horaires surchargés, l’usage de substances gravement toxiques manipulées sans précaution de sécurité, des bâtiments vétustes aux installations dépassées, le travail des enfants, un manque de mesures sociales et l’encouragement à un système de répression.*

Le 25 octobre 2011, la Commission européenne a défini la responsabilité sociale des entreprises (RSE) comme étant «un concept qui désigne l’intégration volontaire, par les entreprises, de préoccupations sociales et environnementales à leurs activités commerciales et leurs relations avec leurs parties prenantes».* La RSE concerne en effet les actions de celles-ci qui vont au-delà des obligations juridiques qui leur incombent.* Le principe a fait l’objet d’une norme internationale, alors votée en 2010 par 163 pays*, créant ainsi la norme ISO 26000.* Lire la suite…

Référence : IS@DD Information sur le développement durable, Institut des sciences de l’environnement, Université de Genève

URBANISME ET IMPACT ENVIRONNEMENTAL

Un exemple d’écologie humaine en Tasmanie (état insulaire d’Australie)

Extrait d’un essai présenté à l’Institut des sciences de l’environnement de l’Université de Genève. © Unige, Celina Kosinski

QU’EST CE QUE L’ECOLOGIE HUMAINE ?

Selon moi, l’écologie humaine est une science qui étudie les interactions de l’homme et de la société avec leur environnement, autrement dit, elle étudie l’impact qu’ont les activités de l’humain, avec son lieu d’habitation et son environnement naturel. Je conçois cette interaction comme un échange conflictuel, dans le sens où les activités humaines, qu’elles soient agricoles, industrielles, économiques, etc., entraînent automatiquement des changements qui peuvent s’effectuer au détriment de l’environnement naturel, de l’habitat, de la santé des individus et des dites activités elles-mêmes. Par exemple, la pratique de l’agriculture intensive est un facteur de pollution des sols et des nappes phréatiques, ce qui a des conséquences sur la santé des individus qui consomment les produits de ce type d’agriculture (contenant toutes sortes de substances chimiques nocives ou dont les effets sont encore mal évalués) et l’eau potable issues des mêmes nappes phréatiques, dont la qualité diminue. De plus, les sols surexploités et traités avec toutes sortes d’engrais, tendent à être beaucoup moins productifs et mettent en péril la pratique même de l’agriculture sur le long terme, alors que les surfaces agricoles fertiles se raréfient, en raison de la surexploitation des sols et de la croissance de la population mondiale.

L’homme est dépendant de son environnement naturel qui est la source de sa survie, de son bien-être, de sa prospérité et dans lequel se situe son habitat. Il met en péril sa qualité de vie et sa pérennité, s’il ne prend pas en compte le lien conflictuel qu’il entretient avec son environnement vital et quotidien. Connaître les besoins primordiaux de chaque individu, de la collectivité et de la population urbaine en expansion, permet de gérer au mieux le lien entre l’individu et l’impact de ses activités, et l’aménagement de son territoire, afin d’atténuer les retentissements dramatiques à l’exemple de la « tragédie de Dacca ».[1] Pour cela, l’intervention de nombreux spécialistes issus de différents domaines est nécessaire en amont lorsqu’ils se concertent et travaillent en étroite collaboration sur une étude, et en aval pour informer et prévenir la population, dans le but de l’amener à une prise de conscience. Je choisis d’illustrer ce contexte par l’initiative des urbanistes australiens Lesley et Peter Brenner, qui ont reçu un prix pour leur présentation sur l’habitabilité en aménagement urbain.[2]

J’ai rencontré Lesley et Peter Brenner à Hobart en Tasmanie en 2004 ; ce sont les premières personnes qui m’ont parlé de la gestion de la nature, de la protection de l’environnement et de l’aménagement urbain. Ils m’avaient alors présenté une de leurs actions en faveur du réaménagement des voies publiques d’Hobart, par la plantation d’arbres, planifiée de pair avec la réfection des accotements. Peter et Lesley Brenner publient régulièrement leurs études à ce sujet par le biais de documentaires visuels,[3] de lettres ouvertes aux autorités[4] et de conférences. Dans leur documentaire « Plan before you plant ! », ils dressent une liste des bénéfices de la présence d’arbres en milieu urbain qui apporte « apaisement de la circulation, bienfait pour la santé publique en encourageant la marche à l’ombre des feuillages, de l’ombre aux passants et aux voitures en stationnement, gestion de la chaleur en ville et des eaux de ruissellement, couloirs de nature entre les centres et les périphéries, une action en faveur du changement climatique et une réduction de l’exposition au rayon UV en été ».[5] Ils expliquent en outre que ces impératifs sont issus d’études entreprises par des organismes renommés tels que l’Organisation mondiale de la santé. En dressant des comparaisons entre les avenues bétonnées et dénudées d’Hobart et les voies publiques bordées d’arbres principalement dans d’autres villes australiennes, Peter et Lesley Brenner exposent aux politiciens et au public tasmaniens, que la solution de cet aménagement vert est réalisable, qu’elle ne tient qu’à la décision politique des dirigeants en amont, et à la prise de conscience des habitants d’Hobart en aval.[6]

Peter et Lesley Brenner réagissent à la problématique de l’aménagement urbain à Hobart, d’une part en raison des voies de circulation bétonnées et déshumanisées qui n’apportent qu’inconfort, risques pour la santé, ruissellements des eaux de pluie, dysfonctionnement urbain et isolement social.[7] D’autre part, ces aménagements dysfonctionnels pour les piétons et qui n’ont été créés qu’en faveur des automobilistes, sont en discordance avec la nature dominante et intouchée de l’île.[8] Les revendications de Peter et Lesley Brenner sont une initiative pour inciter les actions politiques et publiques, en faveur de l’amélioration du cadre urbain en Tasmanie, afin qu’il concorde avec la « zone de nature sauvage de Tasmanie » qui occupe la majeure partie de l’île et qui est inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.[9] Selon Peter et Lesley Brenner, la valeur économique de la Tasmanie repose précisément sur ce patrimoine naturel, ainsi, les politiciens devraient réaménager les espaces urbains de manière à remédier à la dégradation sociale qui sévit dans plusieurs zones résidentielles d’Hobart et qui s’apparente aux problèmes sociétaux et d’insécurité des mégalopoles. Les quartiers les plus démunis sont en effet dépourvus d’espaces publics aménagés et ressemblent à des zones industrielles, déconnectant ainsi les résidents de leur patrimoine naturel, qui se situe à une distance inférieure à 10 kilomètres de leur lieu d’habitation.

_______________________________________

[1] Anna Brékine, Marie Cattin, Irina Popova, Celina Kosinski, Joseph Jaccaz, Tragédie de Dacca : une leçon en matière de responsabilité sociale ?, in http://cms.unige.ch/isdd/IMG/pdf/tragedie_de_dacca.pdf.

[2]“Peter and Lesley Brenner are Planning Institute Australia (PIA) Tasmanian and national award winners for « Liveability Slide Show, Wake-up call for Tasmanian urban planning » in the category of Community Based Planning. This website is a « Liveability Initiative » project.”, in http://www.liveability.info/papers.html, consulté le 18 décembre 2013.

[3] Peter and Lesley Brenner, Liveability slide show : visuals, research, impulses : wake-up call for Tasmanian urban planning, in http://trove.nla.gov.au/work/35182799?selectedversion=NBD43803232, consulté le 18 décembre 2013.

[4] Peter and Lesley Brenner, Submission to the Better Planning Outcomes discussion paper, Hobart, 28 February 2005.

[5] Peter and Lesley Brenner, Plan before you plant!, p. 2, in http://www.liveability.info/docs/Plan%20before%20you%20plant.pdf, consulté le 18 décembre 2013.

[6] Peter and Lesley Brenner, Liveability Slide Show, TAS Award of Excellence 2004, National Merit Award 2005, in http://www.liveability.info/, consulté le 18 décembre 2013.

[7] Peter and Lesley Brenner, Liveability Planning Checklist – “Give it to the Council!”, Liveability Initiative, May 2007, in http://www.liveability.info/_docs/Full%20Liveability%20Planning%20Checklist.pdf, consulté le 18 décembre 2013.

[8] Selon l’UNESCO, « la zone de nature sauvage de Tasmanie est l’une des dernières étendues de forêt pluviale tempérée au monde. Elle se compose d’un réseau contigu de réserves territoriales qui occupe la plus grande partie sud-ouest de la Tasmanie, ainsi que plusieurs îles côtières », in UNESCO, Zone sauvage de Tasmanie, http://whc.unesco.org/fr/list/181/, consulté le 18 décembre 2013.

[9] “The Tasmanian Wilderness World Heritage Area covers over 1.4 million hectares (or about 3.46 million acres) and represents about 1/5 of the area of the island state of Tasmania. It protects vast tracts of high quality wilderness, which harbours a wealth of outstanding natural and cultural heritage.”, in http://www.parks.tas.gov.au/index.aspx?base=391, consulté le 18 décembre 2013.

Copyright © 2024 Celina Kosinski/www.genevaundercover.ch – all rights reserved